Our History – From 1807 to Today

Musik Hug has a rich history of inception and development. As a music company, we have over 200 years of experience in handling musical instruments and trading sheet music. We are happy to share more about our journey and look back on the exciting milestones in our company history.

Imagine a friendly, family-style music session in a bourgeois house shortly after 1800, in Thalwil or Zurich. People sing, play the harp or the fortepiano, chat in between, and exchange ideas. The times are in flux in this Napoleon-dominated Europe, as well as in Switzerland. New worldviews emerge, even in the smallest things – for example in education: Johann Heinrich Pestalozzi was seeking alternative ways to educate people. In music, after Mozart’s death and with bold talents like Ludwig van Beethoven, a new era began; there was so much to discover.

In our music group, for instance, there is a pastor and his wife. Pastor Jakob Christoph Hug, born in 1776 in Zurich, has been active in Thalwil since 1798; his wife, Barbara Schulthess, is the niece of Pestalozzi’s wife. And with them is a young firebrand who plays the harp wonderfully and delights the ladies: Hans Georg Nägeli, born in 1773. He comes from Wetzikon and arrived in Zurich in 1790 with little money, quickly becoming passionate about music. Already in 1791, on Augustinergasse – with the support of patrons – he opened a music shop and lending library, the first of its kind in Switzerland.

But even more: The success of his song “Freut euch des Lebens” (which he did not truly compose himself but compiled from other pieces) inspired him. In 1794, he founded a publishing house – and already had ambitious plans for what he would publish there. However, the coalition wars later tied his hands, and in 1799 there were even battles near Zurich between French and Russian-Austrian troops.

After 1800, however, he set to work with full vigor. Soon, as a harpsichordist, he was able to offer new sonatas by Muzio Clementi and Ludwig van Beethoven in his repertoire. His Catalogus neuer Musikalien reflected contemporary music. In his second edition series – Musikalisches Kunstwerk in strenger Notation – he fulfilled a dream: in 1801, he published for the first time – simultaneously with publishers in Paris, Bonn, and Leipzig – Johann Sebastian Bach’s Well-Tempered Clavier. This pioneering achievement was soon followed by Bach’s Goldberg Variations, The Art of Fugue, the six violin sonatas, and the six organ trios. Nägeli intended to base his publishing house on Bach – this “musical giant,” as Nägeli described him – a master well known among composers but still underappreciated by the general public, and one that deserved to be rediscovered.

Such great achievements, which Nägeli would later let others follow, earned him international renown, though they were not particularly lucrative compared to the music business. Moreover, Nägeli was also very active in other fields. In 1805, he founded the Zurich Singing Institute, the first in the city. He became engaged in singing and, in 1810, together with Michael Traugott Pfeiffer, published a vocal training method based on Pestalozzi’s principles, which was immediately successful and went through several editions. Both endeavors provided enormous impetus to choral music in Switzerland – and beyond – and rightfully earned Nägeli the honorary title of “Father of Singing.”

The Contract of 1807

Such endeavors hardly brought in much money – and that was the weakness of the great talent Nägeli. He was constantly in need of funds. One can imagine that during that musical gathering, Hug’s fellow musicians were fascinated by his ideas, and the enthusiastic Hug himself promised financial support.

And with that, we come to the actual beginning of our history. Back then, the money flowed from Hug to Nägeli, but it never came back—not even with interest. Europe was shaken by wars and crises, Hug himself soon came under pressure; and when he demanded his money back, which Nägeli could not pay, another solution had to be found. “I do not intend to ‘rob you of your establishment’,” the pastor wrote to the musician, “but a roughly three-year transfer of your management will be necessary, without which I can never be completely at ease and secure regarding certain matters.”

That was his proposal. In the end, the three years became ten. On November 10, 1807, Nägeli and Hug, along with Hug’s brother Caspar and another creditor, Melchior Horner, signed that “treaty,” which simultaneously serves as the founding document of the Hug company. For ten years, Hug and Horner took over the business, continuing it under the name “Hans Georg Nägeli & Comp.”—though Nägeli was employed only for publishing matters. After the term expired, Nägeli was free to buy back his shop—or to leave it to Hug.

Hug would have gladly taken on that task, especially as their financial relationship remained strained, but the year 1817 was approaching, and Nägeli was by no means willing to reclaim his business, so Hug had no choice but to accept this fate. Consequently, the “Hug Brothers” continued the music publishing business on their own.

However, Jakob Christoph Hug would have loved nothing more than to return to the pastoral office. In fact, in 1828 he answered a call to Wetzikon, where he remained until his death in 1855. For the Zurich business, however, a successor had to be found quickly, especially one with entrepreneurial skills.

The Cloth Merchant as a Music Trader

He eventually found his successor in his second son, Jakob Christoph, born in 1801, who had achieved great success in the cloth trade. He initially worked in Italy, while also engaging in the intermediary trade of strings and instruments, and eventually established a solid position in St. Petersburg. And now, at his father's request, he was to take over the music publishing business. Reluctantly, yet nonetheless, he said, “I await your orders to come home immediately.” With a heavy heart, he returned to Switzerland. This renunciation and commitment were likely decisive for the future of the company.

Not yet entirely satisfied with this fate – the economic situation seemed too uncertain to him – he initially built a paper factory in Lichtensteig in the Toggenburg alongside the Zurich business, which he managed to make flourish. However, this double burden proved too strenuous in the long run. Consequently, Jakob Christoph Hug Jr. sold the profitable factory on the advice of his second wife, the visionary Susanna Hug Wild, in order to revive the music business. In 1845, the couple returned to Zurich with their then three-year-old son. With full force, Jakob Christoph Hug then propelled the business forward. As early as 1846, they moved into a new domicile at the “Zum Sunnezyt” house at the corner of Kuttelgasse / Rennweg.

The musical signs were favorable: thanks to Franz Abt, the Saxon-born conductor and composer, and soon also other musicians, Zurich’s music scene received fresh impetus. It began to blossom. Numerous choirs emerged, playing an important role in the formation of the new Swiss Confederation, whose ideals they celebrated and helped to structure. The publishing house released songbooks for them. The new theater was inaugurated. Thanks to the new university, the city also attracted intellectuals, and it is no coincidence that in 1849 the much-sought Richard Wagner, fleeing after the failed Dresden coup, found a home in Zurich. He soon began conducting in the city, and he undoubtedly visited Hug on several occasions. Music became the talk of the town, which benefited the business. In fact, things went so well that in 1849 a first branch was even opened in Zibelegässli in Bern, though it had to be sold a year later.

The company owner, Jakob Christoph Hug Jr., fell ill – and indeed, he died as early as 1852. His son was only ten years old, so his wife Susanna took over the shop, confidently leading it through the following decade. This “clever and spirited woman, who had already immersed herself in the business during her husband's lifetime and now carried it on with great energy and expertise,” as recalled by the Neue Zürcher Zeitung in 1909, earned an honorary place in the family chronicle.

The Golden Era: Emil Hug

In 1862, Susanna Hug Wild passed away, exhausted. Heinrich Müller, who had once begun as an apprentice at Hug, continued to run the business until her son Emil was ready to take over. Emil first completed his training years in Leipzig and returned to Zurich in 1864. What followed was an extraordinary success story. Emil Hug undoubtedly benefited from the flourishing musical life of the time, but he also proved to be an exceptionally skilled and farsighted businessman. Already in 1865, for example, he secured the exclusive representation of Steinway & Sons in Switzerland. He also established connections with renowned piano makers such as C. Bechstein, Erard, Pleyel & Wolff, and Blüthner. In doing so, he laid the foundation for a tradition that remains visible at Musik Hug to this day.

In the same year, 1865, he already established the first branches, which have survived to this day: Basel and Zürich. The small agencies and depots that Hug had previously operated in several cities no longer met the demands of customers, who wanted faster service. From Basel, Hug expanded into Alsace, establishing a branch in Strasbourg in 1871. Later, additional branches were opened in cities such as Lucerne, Lugano, Konstanz, and Winterthur.

Most influential, however, was the establishment of a branch in Leipzig, the center of German printing and the book trade. Emil Hug was certainly able to benefit from his apprenticeship years there. This branch was founded in 1885, through which the Hug publishing house gained widespread renown. During this period, the company expanded beyond its traditional Swiss repertoire, printing contemporary music as well as popular literature, but above all, it became the largest and most important choral publisher in the German-speaking world. In addition, with its extensive range, it was a market leader and regularly exported as far as South America.

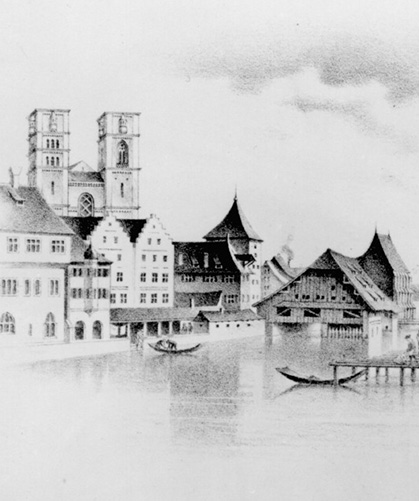

In 1872, the Hug company left Rennweg and moved across the river to Sonnenquai (today’s Limmatquai), initially settling in the Haus zur Laterne (Limmatquai 26). Due to the rapidly growing trade in pianos, harmoniums, and other instruments that required considerable space, and later also for new devices such as phonographs and reproducing pianos, expansion became necessary.

In 1887, Emil Hug also purchased the neighboring Haus zur Münsterhalde (Grossmünsterplatz 7), and finally, in 1899, the Münsterburg (Limmatquai 28), one of the first residential high-rises in Zürich at the time, which remains the headquarters of Musik Hug to this day.

Emil Hug, respectfully known as “Papa Hug,” was actively involved in the musical life of Zürich and Switzerland, counted among the city’s influential figures, participated in music-political matters, and continued to expand his business. By 1907, at the company’s 100th anniversary celebration, the firm and all its branches employed 161 people. The stores and depots held or rented out 3,221 pianos and 990 harmoniums. At his death in 1909, Emil Hug left behind a thriving business. His motto, “Vivat, crescat, floreat,” was passed on to the generations that followed, embodying the spirit of that period of growth.

Through Difficult Times: Adolf Hug Sr.

He had involved his two sons in the business from an early age, making them partners in 1893. Arnold, born in 1866, was passionately engaged in the company, brought in new ideas, and for a time managed the Leipzig branch, but he passed away already in 1905. Hans Langnese-Hug, his son-in-law, joined the firm, which was henceforth known as “Hug & Co.” It was the second son, Adolf Hug Sr., born in 1867, who was tasked with leading the company through the difficult decades that followed, marked by two world wars and multiple economic crises. He managed to do so in the spirit of a socially minded proprietor, without resorting to layoffs.

Challenges arose primarily from the need to constantly respond to the latest technological developments. One device replaced another. Around the turn of the century, a variety of phonographs, gramophones, reproducing pianos, and automatic instruments had entered the market, but by 1925 many of these had fallen out of fashion and had to be written off. In their place, new media such as the radio emerged, which Hug, of course, included in its range from the very beginning. In 1924 and 1926, for example, Hug was commissioned to equip the new radio studios in Zürich and Basel and to supply the gramophones and records.

These new devices, along with grand pianos and harmoniums, required an enormous amount of space. Hug therefore maintained a branch for a long time in the Wasserkirche and Helmhaus complex. In 1930, when the city reclaimed these premises, Adolf Hug Sr. was finally able to acquire the Kramhof on Füsslistrasse 4, where a new branch opened the following year, featuring a piano and organ department, hi-fi equipment, and records—a store that at times also housed recording studios, piano workshops, and a concert hall, and which remained in operation until 1993.

Boom Times: Adolf Hug Jr.

Shortly before his death in 1943, Adolf Hug Sr. handed the company over to his son Adolf and his nephew Hanns Wolfensberger. It was a delicate situation. Switzerland was caught between the Axis powers, and the Leipzig branch was completely destroyed in December 1943 during a Royal Air Force bombing—afterwards, it survived only in a diminished capacity until its closure in the 1950s. New directions had to be set. This was achieved, in part, by publishing director Wolfensberger, who decisively scaled the company’s repertoire. He also played a key role in ensuring that the firm successfully entered the post-war upswing.

Adolf Hug Jr., born in 1904, was, among the six company leaders, essentially the musician. Although he had thoroughly trained in the music trade, he also completed his studies in Leipzig under Max Pauer as a piano pedagogue and had already performed in concerts, including collaborations with the composer and pianist Kurt Herrmann, who later became one of Hug’s most important publishing authors. As the 1957 anniversary chronicle notes: “Called to lead the music house, he reluctantly set aside his beloved plans and followed the path of duty.”

The post-war boom brought the business back to flourishing life, but it also required investment. The product range was continually updated, and necessary renovations had to be undertaken. Branches were rebuilt or refurbished, and in 1958/59 the main buildings on Limmatquai—the Laterne and Münsterburg—were renovated, as was the Kramhof twice during those decades.

The company structure changed: in 1973, the firm was converted from a partnership into a corporation. The Musik Hug AG then encompassed the retail business with all its branches. Hug & Co. Zürich continues as a real estate company, with the publishing house as its sole operational branch.

Over the decades, the company had built a collection of musical instruments, which was eventually consolidated into a museum and long displayed in the Laterne. In 1962, Adolf Hug Jr. donated this collection to the city of Zürich, on the condition that it be made periodically accessible to the public. In recognition, Mayor Emil Landolt awarded him the Hans-Georg-Nägeli Medal in 1966—not only as thanks for this generous donation, but also for his contributions to the musical life of Zürich.

Present and Future: Erika Hug

This honor also marked the end of an era. In 1978, the ailing Adolf Hug Jr. stepped down from management, and in August 1979 he passed away in Zürich. His daughter, Erika Hug, born in 1945, who now joined the management team, had already distinguished herself earlier. When her father considered selling the company in 1973, she resolved to fight vigorously to prevent such a step. That same year, she joined the board of directors. A year later, she took over advertising management for Switzerland, and in 1979 also assumed responsibility for the publishing group. By 1984, she was already chair of the executive management, and in 1986, she also became chair of the board of directors.

She faced the task of fundamentally restructuring the company and making strategic decisions to guide it into a new era. New store concepts were tested, such as “Station” for CDs, which has existed since 1992 in the Shopville of Zürich’s main train station, or the Giga Music Company, which operated successfully on Bahnhofstrasse for over ten years. At the same time, downsizing was necessary during periods of recession.

The company’s scope was deliberately expanded. In 1984, the subsidiary Musica Nova AG was founded, an import/wholesale company tasked with establishing general agencies in the field of musical instruments and accessories and supplying third parties. In 1988, another subsidiary, Musica Viva AG, was established to handle the wholesale distribution of sheet music throughout Switzerland. In her husband, Eckard Harke-Hug, a trained music retailer and successful music entrepreneur from Detmold (Germany), Erika Hug found in 1989 a partner who knew the business inside out and devoted himself wholeheartedly to the company. Their son Julian, representing the seventh generation of the Hug family, is currently pursuing his studies.

In recent decades, it was also important to give the company a unified identity. A corporate identity concept was implemented across all branches in the early 1980s. Renovations continued as well, most prominently with the complete reconstruction of the headquarters (Limmatquai 28 and 30, as well as Grossmünsterplatz 7). This renovation phase received a spectacular external signature with a large, extraordinary façade mural. In 1993, the headquarters ultimately became “the largest specialized music store in Europe,” featuring over 1.7 million items across 3,000 square meters: including around 40,000 CDs, as well as workshops for string and wind instruments. In 2003, the Steinway Gallery was opened here, followed in 2006 by a dedicated harp department.

From 39 million in 1979, total sales were continuously increased. This growth was further strengthened when Jecklin, the number two in the Swiss instrument market, joined the Musik Hug group in 2003. This added three new stores in Zürich, as well as outlets in Bern, Baden, and the Glattzentrum—locations already well known to customers.

Erika Hug set a significant mark for the future when, on the company’s 175th anniversary, she founded the “Kind und Musik” Foundation, which has since introduced new initiatives in musical education. In 1993, the world’s first children’s music store was established at the headquarters, offering a selection of instruments specially tailored for children and introducing them to music in a playful, engaging way.

Music Store and Rental Library

Nägeli began his activities in music retail in 1791, and for a long time, this aspect of the business remained central alongside the publishing house. Because sheet music was still scarce and comparatively expensive, it was offered on a rental basis through subscriptions. What might seem unusual to us today was actually profitable at the time, even if not highly lucrative in the long term. For Nägeli, however, it initially generated a few thousand Zürich gulden, as his business faced no competition as far as southern Germany.

Under Pastor Hug and his successors, the rental system remained an important part of the business. It was managed through local agents, though customers could also purchase the sheet music outright. Over time, however, this area of activity lost significance. The subscriptions were retained well into the 20th century, out of a commitment to customer service, but by 1945, the rental library was discontinued.

The sheet music trade itself, however, has always maintained its place, and the Hug company earned an excellent reputation in this field. The volume of what was once “available through Gebr. Hug & Co.” is staggering by today’s standards. In the second half of the 19th century, the company issued various “Guides through Music Literature with Indication of Difficulty” for different instruments and groups of instruments. The guide for harp covered 31 pages, for mandolin and mandore 160 pages, and for piano it was an actual book.

The sheet music reached as far as South America. As stated in 1903: “Our own Leipzig branch ensures the fastest possible delivery of musical works not in stock, requested on fixed account, through daily dispatch.” This vast selection repeatedly drew famous musicians to Limmatquai when they visited Zürich. For many, the store was considered a last resort when something could not be found elsewhere.

While the stock has somewhat decreased, the quantity remains enormous and requires the expertise of experienced staff. Since 1985, the sheet music has been arranged for self-selection, standing upright side by side—a concept Erika Hug brought from Japan. Today, computers also play a major role in this trade. Through the Musik Hug website, over 300,000 titles are available, including more than 90,000 in stock.

The Publishing House

Had Nägeli remained solely in sheet music sales, he would hardly have faced financial difficulties, but his ambition pushed him into publishing—a venture that initially had to remain unprofitable. Fortunately, he was undeterred, because the publishing house he founded in 1794 has proven of immense significance—not only for its pioneering work in Bach’s music but also for Swiss musical creation. Over its 213-year history, with more than 12,800 published editions, the Hug Verlag reflects the changing landscape of musical life. In doing so, it has accompanied Swiss music history and, in fact, become a part of it. This success also brought international recognition. Through its foreign branches, especially the Leipzig branch with its enormous catalog, Swiss music was exported abroad.

This is particularly true for choral music, in which Hug Verlag achieved significance beyond Switzerland’s borders. The first collections of songs and choral works were published here, soon followed by the official songbooks of the Swiss Singers’ Association, founded in 1842. The repertoire was broad and widely distributed. Some songs became genuine hits: Wilhelm Baumgartner’s song Noch sind die Tage der Rosen from 1857 reached an edition of over 90,000 copies in its unison version alone by 1907.

This catalog—still represented today by over 12,700 titles at the Limmatquai publishing house—was expanded with folk and children’s songs. By around 1900, this included works such as Sang und Klang aus Appenzell (1898), Singstubete (1915), and Canti popolari ticinesi (1917). The youth music and singing movement of the 1920s further strengthened this trend toward making music and singing, and Hug Verlag was involved from the very beginning. Even today, these songbooks remain a key part of the publishing work. Accordingly, pop songs and chansons—such as those by Mani Matter—were also arranged for choir. Additionally, children’s songbooks, with the most famous being Chömed Chinde mir wänd singe—originally acquired from the Maggi company—stand at the forefront.

The Hug Verlag has also consistently championed contemporary Swiss music. Composers such as Hermann Suter entrusted the publisher with nearly their entire body of work. Well-known pieces were published here, including Hans Huber’s symphonies and Willy Burkhard’s oratorio Das Gesicht Jesajas. From the very beginning, Hug supported Othmar Schoeck, the most important German-speaking Swiss composer of the first half of the 20th century, prominently announcing the songs of the then 21-year-old as early as 1907.

In 1905, Emil Hug, together with the Swiss Tonkünstlerverein and through a financial contribution, initiated the so-called Schweizerische National-Ausgabe, in which important works were published until 1935. This patronage was revived in 1974, when Adolf Hug Jr., on his 70th birthday, established a special fund to promote Swiss music. Through the new edition series Schweizer Musik des 20. Jahrhunderts, more than a hundred works have since been published, including compositions by notable Swiss composers such as Robert Blum, Erich Schmid, Jacques Wildberger, Rudolf Kelterborn, Hans Ulrich Lehmann, Heinz Marti, Eric Gaudibert, Hans Wüthrich, Rolf Urs Ringger, Roland Moser, and Edu Haubensak.

Through the acquisition of Foetisch Frères SA in 1976, significant works from French-speaking Switzerland also entered the Hug Verlag catalog, including the oratorios Le Roi David and Nicolas de Flüe by Arthur Honegger.

Finally, the publisher supported Swiss musical life by producing the journals of music associations—sometimes at considerable financial cost. From 1876, this included the then fifteen-year-old Eidgenössische Sängerblatt, which was soon renamed Schweizerische Musikzeitung und Sängerblatt, and from 1937 was split into two separate journals. Hug continued to publish the Sängerblatt until 1977 and the Schweizerische Musikzeitung until 1982.

Music education has always been a central area of activity, a focus that naturally followed from the Pestalozzian ideas promoted by Nägeli and Hug. Numerous important instructional works have been published by Hug Verlag. Among them are Ferdinand Küchler’s Violin School (1911), Hugo Fröhlin’s guide for guitar and ukulele, the popular pan flute school by Simon Stanciu, and the New Vibraphone Method, published in 1981 by jazz legend Lionel Hampton together with Jean-Claude Forestier.

In 1955, composer Kurt Herrmann was honored with publishing number 10,000, Spiel mit Tönen, having already had several works previously published by Hug Verlag. The contributions of Rudolf Schoch, who in 1933 published his Kleiner Lehrgang für das Blockflötenspiel with Hug, even had music-political consequences: by 1947, mandatory recorder instruction was introduced in Zürich primary schools, ensuring that every child came into contact with music.

Even standard works are continually supplemented or updated, and new approaches in music education have always been sought. Hug Verlag responded by expanding its offerings. In 1979, it acquired the Zürich-based Pelikan music publishing house, including its record label Pelca, and more recently, forty music education titles from Pan-Verlag. Particularly significant in this context was the Edition Conbrio, whose publishing program was partially incorporated into Hug Verlag in 1999. This edition had drawn attention through its innovative pedagogical ideas and fit seamlessly into the company’s program. The music is presented in an engaging way, the approach is playful yet still rigorous, and new methods are tested to introduce children to music effectively.

The Trade in Musical Instruments

“Genuine Italian guitars,” “Alpine zithers from Tyrol,” “violins from Mirecourt and Paris for artists and serious amateurs,” as well as “pianos in upright and grand forms, for which we stand fully accountable.” The Hug company offered musical instruments from early on; even Pastor Hug engaged in the trade, albeit on a modest scale. The Hug brothers also performed repairs whenever someone brought in a violin.

It was not until the late 1850s that stronger demand began to emerge. Emil Hug, in particular, had a passion for this area and actively promoted it. As early as 1865, he established a relationship with Steinway & Sons—a partnership that continues to this day. Musik Hug can therefore proudly claim: “We have as much experience with Steinway as Steinway & Sons themselves.” In 1999, Musik Hug opened the first Steinway Hall in Switzerland at its Lausanne branch (only the fifth worldwide). This was followed in 2003 by a Steinway Gallery at the Zurich flagship store.

At Musik Hug, the trade in pianos and grand pianos occupies a central and consistently stable position. The work in this area is highly diverse, ranging from sales and rental of instruments to full-scale restorations. For example, the Érard grand piano built in 1858 for the Richard Wagner Museum in Tribschen underwent a complete restoration in Musik Hug’s piano workshops, as did the instrument used by Sergei Rachmaninoff in his villa in Hertenstein near Weggis. In addition, Musik Hug’s piano tuners are active in concert halls across Switzerland, often stepping in at the last minute to save both instruments and performers before a concert.

Similar stories can be told by the string instrument workshops. They treat minor and major “ailments” and repair accident damage. Emergencies sometimes arise here as well—such as when a bow must be re-haired on the afternoon of a concert at the Tonhalle. Particularly impressive is the handling of antique violins. Working with master instruments requires extensive technical and historical knowledge, as well as intuition. A fine Stradivarius is rare and valuable—more so than even the largest concert grand piano.

Musik Hug, for instance, maintained the 1742 “Guarneri del Gesù” from Cremona that belonged to Yehudi Menuhin and was his favorite violin, until it was sold in 1999 for the highest price ever paid for a master violin.

Before focusing on string instruments, Musik Hug was already active in wind instruments, largely thanks to its Basel branch, which began manufacturing in 1875. The branch maintained close contact with drummers, pipers, and Guggen music groups, and still keeps its doors open during Fasnacht to ensure that no flute key fails during the Morgestraich. The workshops in this area have also earned an outstanding reputation.ben.

In recent years, the product range across all departments has continuously expanded, both through new popular music instruments and electronic instruments. As early as 1947, Hug received the exclusive agency for Hammond organs in Switzerland.

New Media

Shortly after 1900, phonographs and gramophones were added to the range, along with the numerous reproducing pianos whose variety may seem rather curious to us today. The piano orchestrion “Musica” or the mandolin piano orchestrion “Geisha” stood in restaurants and hotel lobbies, filling the rooms with automated music.

By around 1930, the gramophone had definitively established itself—although it had gained new competition in the form of radio. The new radio receivers were immediately added to the product range, as were television sets later on. Technology was advancing rapidly.

The company also responded flexibly when the Compact Disc began conquering the market in the early 1980s. The new audio medium was heavily criticized within the industry for its alleged sonic sterility. Musik Hug, however, was vindicated by its success with customers.

Meanwhile, the digitalization of the music world has brought numerous innovations: from Steinway & Sons’ high-resolution self-playing piano system SPIRIO, to MIDI controllers and synthesizers from leading manufacturers, and the ROLI Seaboard—a MIDI keyboard with fascinating expressive and modulation capabilities. Musik Hug introduces meaningful innovations to the world of music without ever losing sight of the invaluable heritage of classical musical instruments.

Musik Hug and Musikpunkt

Swiss retail is undergoing significant change. Innovative approaches and forward-looking solutions are required to continue offering our customers a compelling and unique musical experience. The Musik Hug Group has responded to these evolving market conditions with a new strategy and decisive measures. As part of this realignment, the aim was to place the business entirely in younger hands.

This objective was successfully achieved: In October 2017, the Musik Hug Group was acquired by the Lucerne-based family-owned company Musikpunkt AG. The new ownership brings the necessary experience to lead the two established brands together into a successful future. As a result of this change, Switzerland’s new leading music retailer was formed, employing around 200 staff across eleven locations and offering an attractive and continuously expanding online platform. The name Musik Hug remains unchanged under the new ownership structure.

Nothing now stands in the way of a successful shared future with Musikpunkt—we very much look forward to it.

Our Stores

In the mid-19th century, the Hug brothers employed agents in various cities who supplied customers with sheet music and instruments, and who distributed and collected subscription packages for lending customers. In Lucerne, for example, this depot was around 1870 located with the Auer couple, who operated an atelier “for the latest Parisian corsets.” One can imagine a lady perhaps purchasing salon music after a fitting—or ordering a corset while collecting her subscription parcel.

Over time, however, such a system proved too inefficient and complex. These agencies were therefore gradually developed into fully fledged branches. The first was opened in 1865 in Basel at Freiestrasse 70. It served Basel’s music-loving clientele, while also gaining importance as a gateway to the French-speaking part of Switzerland and to Alsace. The department for historical keyboard instruments became particularly renowned and maintained close ties with the Schola Cantorum Basiliensis, founded in 1933 by Paul Sacher. In 2001, the Basel-based piano house Eckenstein AG was acquired by Musik Hug.

The St. Gallen branch, where the oldest Hug agency had previously been located, had existed since 1865. From here, the trade in sheet music and instruments reached eastern Switzerland and southern Germany. The building at the corner of Marktgasse and Spitalgasse, occupied in 1907, underwent a fundamental renovation in 1983/84, with only the façades remaining intact. On the one hand, this created what was then the most modern music store in Switzerland; on the other, the valuable historic structure was preserved within the old townscape. It was the first renovation carried out according to the new retail concept developed by Erika Hug. Spread over four floors, Musik Hug St. Gallen offered an extensive and impressive product range.

In 1874, Musik Hug opened its branch in Lucerne. The business expanded steadily—particularly from 1938 onward, when the Lucerne International Music Festival was founded and began attracting a host of prominent musicians to the shores of Lake Lucerne. Personalities such as Wilhelm Furtwängler, Beniamino Gigli, and Edwin Fischer would visit the store. Since 1971, the branch has been located in a prime central position at Kapellplatz 5.

From Lucerne, the Hug brothers expanded to Lugano in 1887, where a vibrant musical life had emerged. The business flourished, particularly under the local “family dynasty” of Mario and Alberto Vicari. In 1984, the branch was sold..

The company also ventured abroad—especially under the leadership of Emil Hug. Branches were established in Strasbourg, Constance, Lörrach, and Feldkirch, and above all—most significantly and successfully—in Leipzig. Several of these international branches were closed during the economic crisis. With the outbreak of the Second World War and the destruction of the Leipzig premises by fire, this chapter of the company’s history came to an end.

Over the years, numerous additional branches have been opened, and some have since closed again. It is a testament to the dynamism and vitality of the company that new ventures were undertaken—some successful, others less so. Musik Hug maintained a presence for many years in Zurich-Aussersihl, Winterthur, and Solothurn. Former branches in French-speaking Switzerland are now operated as piano ateliers. In Lausanne, where the store of Foetisch Frères SA was acquired in 1976, the focus likewise remains on the piano business—the large Steinway Piano Gallery Lausanne. In Geneva, Musik Hug established itself in 2000 with the acquisition of the renowned piano retailer Kneifel SA.

Heutiges Filialnetz

Musik Hug betreibt Musikgeschäfte, Piano-Galleries und Werkstätten an verschiedenen Standorten der Schweiz. Der Stammsitz des Unternehmens befindet sich am Limmatquai in Zürich. Weitere Verkaufsstandorte befinden sich in Allschwil (BS), Kriens(LU), Hochdorf(LU), Bülach(ZH). Zudem betreibt Musik Hug die exklusiven Steinway Piano Galleries in Zürich, Bern, Lausanne und Genf. Weiter betreibt Musik Hug über hauseigene Klavierwerkstätten in Zürich, Bülach (ZH), Allschwil (BS), Bern, Kriens (LU), Ecublens (VD), Neuchâtel (NE) und Genf.

Geschichte Musikpunkt Luzern

1972

Gründung der Firma Lohri AG Blasinstrumente durch Jürg Lohri an der Bleicherstrasse 14 in Luzern

1981

Umzug an den Alpenquai 4 in Luzern und Vergrösserung der Firma

2007

Geschäftsübergabe an Sohn Adrian Lohri

2010

Gründung der Musikpunkt Holding und Beginn der Zusammenarbeit mit der Gasser AG Hochdorf

2011

Eröffnung der Perkussionsabteilung am Standort Luzern

2013

Fusion mit der Musikhaus Gasser AG zur Musikpunkt AG

2021

Fusion mit Musik Hug AG

Geschichte Musikpunkt Hochdorf

1953

Gründung der Firma Gasser Blasinstrumente durch Walter Gasser

1987

Geschäftsübergabe an Sohn Heinz Gasser

1993

Eröffnung der Perkussionsabteilung durch Josi Muff (Musikhaus Muff AG)

2010

Umbau und Laden-Neugestaltung

Gründung der Musikpunkt Holding und Beginn der Zusammenarbeit mit der Lohri AG Luzern

2013

Fusion mit dem Musikhaus Lohri AG zur Musikpunkt AG

2021

Fusion mit Musik Hug AG